Par Souhir Lahiani, maitre-assistante à l’institut de presse, IPSI

Le théâtre tunisien a longtemps été considéré comme avant-gardiste dans le monde arabe et africain. Il a constitué un espace où se croisent héritages esthétiques, tensions politiques et aspirations sociales, faisant de la scène à la fois un miroir et un laboratoire des mutations de la société. Cette fonction critique rejoint l’expérience d’Augusto Boal qui, dans les années 1970 en Amérique latine, inventa le théâtre de l’opprimé. Cette forme singulière conjugue expression artistique et réflexion collective sur le groupe et la société, en encourageant la participation active du spectateur-acteur. Loin de se réduire à un simple divertissement, le théâtre devient ainsi une pratique transformatrice, porteuse d’effets concrets sur le plan social et politique. (Clément Poutot,2015)

Cette approche s’enracine dans un ensemble d’influences théoriques majeures. Boal reprend la méthode de Stanislavski, soucieux d’authenticité émotionnelle et d’un jeu enraciné dans l’expérience de l’acteur, qu’il détourne pour la mettre au service d’un théâtre en rond favorisant la proximité avec le public. Il s’inspire également de Bertolt Brecht, père d’un théâtre épique, distancié et critique, et de Paulo Freire, théoricien de la pédagogie des opprimés, avec lequel il partage l’ambition de donner voix à ceux qui en sont privés. Ces influences croisées confèrent au théâtre de l’opprimé une assise technique, éthique et politique, en faisant à la fois un instrument de conscientisation et un espace artistique.

.jpg)

Dans ce cadre, la réflexion de Lucien Goldmann demeure centrale : « Quel est, dans la société moderne, le sujet de la création ? » Interroger cette question, c’est dépasser l’identité de l’auteur ou du metteur en scène pour inclure la collectivité dans le processus créatif. Le théâtre, lorsqu’il s’inscrit dans une démarche critique et participative, ne peut être pensé en dehors du tissu social et des émotions qui le traversent.

La méthode stanislavskienne, revisitée par Boal, révèle une tension entre liberté émotionnelle et corps mécanisé. Comme le souligne Boal : « Comment les émotions peuvent-elles se manifester librement à travers le corps de l’acteur, si précisément cet instrument est mécanisé, musculairement autonomisé ? » Le défi du théâtre est alors de libérer l’acteur, et, à travers lui, le spectateur, afin de transformer la scène en un lieu de dévoilement, de critique et de réinvention du réel.

Ce rôle fondamental du théâtre, entre miroir et transformation, rejoint l’analyse de Georges Balandier, pour qui « le théâtre est toujours une mise en scène du pouvoir et de la société, un espace où s’expriment et se transforment les rapports sociaux ». La scène ne se contente donc pas de refléter le monde : elle contribue à le remodeler en ouvrant la possibilité d’une action collective et d’un avenir différent.

C’est dans cette perspective qu’il convient d’aborder « Jacaranda », la nouvelle pièce de l’écrivain, dramaturge et chercheur Abdelhalim Messaoudi : une œuvre où mémoire intime et mémoire collective se rejoignent, et où la scène devient le lieu où se négocient les blessures du passé et les espoirs de transformation sociale. Messaoudi, met en tension la légèreté et la gravité, l’intime et le collectif.

Un drame familial aux accents universels

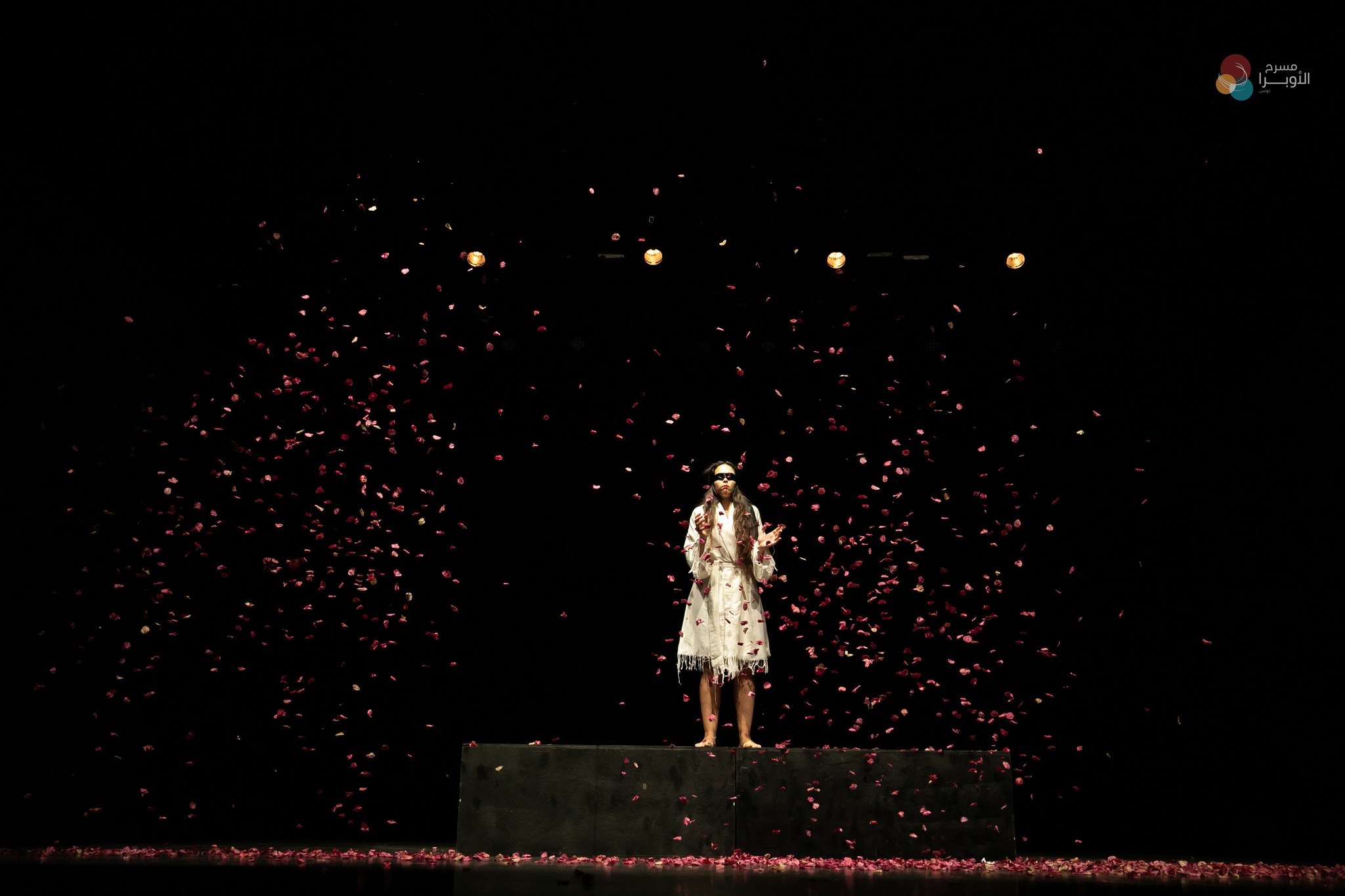

Alors que les jacarandas du centre-ville éclataient au printemps en grappes mauves, le public de la Cité de la Culture découvrit « Jacaranda », mise en scène par Nizar Saidi, deuxième œuvre qui le réunit avec Abdelhalim Messaoudi. Le parallèle est saisissant : comme ces arbres qui, malgré les épreuves, renaissent chaque printemps, le théâtre tunisien continue de produire des œuvres sombres, mais portées par une énergie singulière, surtout celle des acteurs et des actrices, de véritables révélations. Ces acteurs et actrices formés par Nizar Saidi à l’École du Théâtre National ont livré une interprétation remarquable, d’une grande justesse, saluée par le metteur en scène. Mention spéciale à Hamouda Ben Hassine, qui nous a agréablement surpris par sa prestation exceptionnelle.

« Malgré toutes les misères que nous leur faisons, les jacarandas sont au rendez-vous de la floraison printanière », écrivait Hatem Bouriel. La pièce annonce-t-elle, elle aussi, une floraison possible pour la société tunisienne ? Le traumatisme n’est certes pas vécu comme au Rwanda, mais il reflète une violence diffuse, le désespoir et la corruption qui gangrènent le quotidien.

Sous-titrée « Call Center Tragedy », cette pièce d’une heure et 45 min, entraîne le spectateur dans une tragédie familiale où se mêlent rancunes, vengeances et confrontations intimes. Les personnages se retrouvent face à eux-mêmes dans un centre d’appel. Chacun porte un passé lourd, un présent vacillant et le poids de rêves ajournés. Ils avancent à tâtons, entre mémoire fracturée et silence imposé, en quête d’un sens, d’un récit capable de les réinventer.

Sont-ils les spectres d’une société déchue, hantant les acteurs d’une tragédie récurrente ? Call Center Tragedy est la clameur d’une mémoire collective avide de parole, celle d’une génération née dans le doute et nourrie au vide, héritière d’un tourment. La pièce interroge la possibilité de rompre cette prophétie, de cesser d’exhumer le passé pour oser une vie nouvelle.

La musique y évoque la déception, trébuche dans les cendres, se charge de rythmes brisés et de gémissements étouffés. Dans « Call Center Tragedy », elle devient un découpage sonore douloureux : bourdonnements, échos, pulsations et autres sons qui brisent le repos et la sérénité. Un voile de tension et d’angoisse imprègne chaque détail, tandis que des histoires lourdes de souvenirs individuels et collectifs se déversent. Dans l’ombre, la scène apparaît comme un lieu étrange et suspendu, où tout est à réinventer. Le décor du centre d’appels, résonne comme une métaphore d’une société fragmentée où chacun porte ses blessures et ses illusions. Comme le souligne Nizar Saidi, le call center est un pays en miniature : chacun y porte ses blessures, ses illusions et ses frustrations.

Jaouida, mère possessive et ambitieuse, règne sans partage. Son fils, en quête de rupture et d’honneur, cherche à se libérer. Olfa, sa bien-aimée, refuse le rôle de femme fragile et s’émancipe par une parole tranchante. Glaï, l’oncle véreux, interprété magistralement par Hamouda Ben Hassine.

Le théâtre est un miroir où nous voyons notre société, ses conflits et ses contradictions

Au-delà du drame familial, « Jacaranda » interroge le rapport à la mémoire et aux blessures collectives. Elle entre en résonance avec d’autres œuvres, comme le roman Jacaranda de Gaël Faye (2025), qui arrache les silences des rwandais. Deux contextes différents, mais une même question : comment vivre avec l’héritage du passé ?

Cette fonction mémorielle est inscrite au cœur même du théâtre. Aristote, dans sa Poétique, définissait la catharsis comme une manière de purger les passions à travers la représentation tragique. Plus près de nous, Peter Brook rappelait : « Le théâtre est un miroir où nous voyons notre société, ses conflits et ses contradictions ».

Ici, ce miroir est accablé : rancunes, trahisons et luttes de pouvoir révèlent les fissures d’une société en quête d’une « formule de survie » dans un monde instable.

Le théâtre tunisien a toujours été un espace de résistance. Tahar Chériaa voyait déjà, dans les années 1960, la scène comme un lieu où « la société ose se regarder en face ». Lotfi Achour rappelait plus récemment : « Le théâtre est un outil de résistance, il permet de créer des brèches dans l’ordre établi et d’imaginer d’autres possibles ».

La pièce « Jacaranda » s’inscrit dans cette lignée. Elle met à nu rapports familiaux et sociaux, questionne l’ambition, la domination masculine, les illusions collectives. L’ombre du jacaranda devient métaphore de l’ombre qui plane sur la Tunisie, mais aussi de la promesse d’une lumière à venir. Comme l’écrivait Edward Bond : « Le théâtre n’existe pas pour nous faire oublier le monde, mais pour que nous puissions le changer ».

Par son esthétique sombre et sa charge critique, la pièce rappelle que le théâtre est aussi un espace de transition symbolique. Depuis 2011, la scène tunisienne s’est affirmée comme un lieu où se rejouent les fractures sociales, la mémoire des violences et des désillusions. Le parallèle avec le Rwanda est éclairant : là-bas, le théâtre de mémoire a contribué à la réconciliation et à la reconstruction du lien social. Comme le souligne Catherine Coquio (2015), il illustre « le pouvoir performatif de l’art à redonner voix aux disparus ».

Dans ces contextes de transition, le théâtre n’est pas seulement représentation : il est catharsis, résistance et projection d’alternatives. Comme l’écrit Boal : « Le théâtre n’est pas seulement un miroir du réel, il est aussi un marteau pour le transformer ».

Ainsi, la pièce « Jacaranda » ne se réduit pas à une tragédie familiale tunisienne. Elle dit, à travers ses personnages et ses métaphores, que les sociétés brisées peuvent trouver dans l’acte théâtral un terrain pour affronter leurs fantômes et imaginer d’autres futurs. La pluie de fleurs mauves dans la pièce devient alors une métaphore du deuil nécessaire et de la promesse d’un renouveau.

Bravo au choix des comédiens !

REFERENCES

Augusto BOAL, Jeux pour acteurs et non-acteurs : pratique du théâtre de l’opprimé, Paris, Maspero, 1978

Peter Brook, The Empty Space, London, Penguin, 1968.

Edward Bond, The Hidden Plot: Notes on Theatre and the State, London, Methuen, 2000.

Clément Poutot. Le théâtre de l’opprimé : matrice symbolique de l’espace public. Sciences de l’Homme et Société. Normandie Université; Universté de Caen, 2015.